電話が鳴るたびにスタッフが手を止め、接客や施術が中断される。コールセンターに外注しても「マニュアル対応ばかりで温かみがない」と感じる――。

こうした悩みを抱える経営者は少なくありません。しかし、見逃されがちなのが「電話対応=企業の印象を決定づける接点」という事実です。

この記事では、オペレーターやコールセンターの限界、そしてなぜ経営者は安易にコールセンターのオペレーターに外注すべきではないのか解説していきます。

電話対応の重要性については別記事でも解説していますのでそちらもご一緒にお読みください。

なぜ「コールセンター任せの電話対応」は限界を迎えているのか

電話対応を外注しても“顧客満足度”が上がらない理由

「電話対応はプロに任せれば安心」と考えていませんか?確かに、オペレーターは話し方のトレーニングを受けた専門家です。しかし、コールセンターの多くは「誰でも対応できるように標準化された台本(スクリプト)」で動いています。

それ以上のことをやるお仕事ではないですし、あなたの企業に特別思い入れがあるわけでもありません。

その結果、顧客が本当に求めている「柔軟な対応」や「人間味ある判断」はカバーできません。顧客が不満を感じる要因の第1位は「対応が機械的」であることです。つまり、“人が話しているのにロボットのよう”な対応こそ、満足度を下げる最大の要因なのです。

オペレーターは「対応のプロ」でも「判断のプロ」ではない

オペレーターは迅速かつ丁寧な電話応対が求められますが、現場を知らない以上、質問の裏にある「本当の意図」を汲み取ることは難しいのが現実です。電話では言葉しか情報がなく、声のトーンや一瞬の間に込められた「不安」や「迷い」を感じ取ることができません。

たとえばクリニックへの問い合わせで「今日、少し熱があるんですけど診てもらえますか?」と電話があったとします。一見、これは単なる空き状況の確認に聞こえますが、実際は「体調が悪いが受診すべきか迷っている」という“最後の一押し”を求める心理が隠れています。

しかしオペレーターの場合、マニュアル通りに「本日の予約はいっぱいです。明日以降でお願いします」と答えてしまうことも多いでしょう。一方で、現場スタッフなら「今日は予約が多く埋まってしまっているのですが、もし症状が重いようでしたら診察可能か先生に確認してみますが具合はいかがでしょうか?」と対応できるかもしれません。

両者の違いは“情報の正確さ”ではなく、“温度の伝わり方”です。前者は正しい情報を伝えているだけですが、後者は顧客の不安を受け止め、「安心」と「信頼」を生み出しています。こうした一言の差が、結果的に来院率や顧客満足度を大きく左右するのです。

待たせる・つながらない――それだけで顧客は離れていく

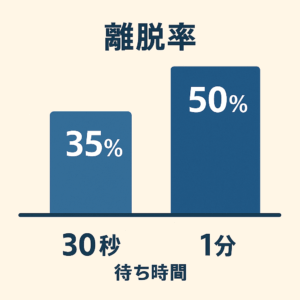

コールセンターの構造上、ピークタイムにはどうしても話し中・保留が発生します。概算ですが、平均待ち時間が30秒を超えると、顧客の35%が離脱するのでは?と推定されています。

これは「早くつながる」こと自体が顧客満足度を決める重要な要素であることを示しています。特に美容・医療・飲食などの予約商売では、1件逃すごとに直接的な売上損失につながります。

コールセンターに高いお金を払って任せても全ての電話に出れるわけではないのです。では、そもそもコールセンターのオペレーターとはどんな役割を果たすお仕事なのでしょうか。基本に立ち戻ってみていきましょう。

オペレーターとは?その役割と限界を正しく理解する

オペレーターは“受付業務の最前線”を担う存在

オペレーターとは、顧客からの電話を受け、質問・予約・クレーム対応などの一次窓口を担当する職種です。一般的には「コールセンター」や「カスタマーサポート部門」に所属し、企業の“声の窓口”としてブランドの第一印象を左右します。

しかし同時に、業務の幅は限定的です。彼らは「問い合わせを受ける」「情報を伝える」ことに特化しており、意思決定や顧客の深いフォローまではできません。

マニュアル対応ではカバーできない「例外処理」の壁

オペレーターが対応に困る場面の多くは、“想定外の質問”です。「いつもと違うメニューは頼めますか?」「前回の対応の続きなんですけど…」など、マニュアル外の問い合わせが来た瞬間に対応が止まり、折り返し対応に回るケースが増えます。

結果として、顧客の待ち時間が増加し、スタッフの業務も複雑化してしまいます。こうした“例外処理の連鎖”がコールセンターの効率を下げているのです。

1本の電話の裏で起きている「対応待ち」と「機会損失」

コールセンターでは、規模にもよりますが1人のオペレーターが平均1時間に10件程度の電話を処理します。しかし、複数の問い合わせが重なると、同時に3〜5人の顧客が待機状態になることもよくあります。

みなさんも電話をかけて15分から30分くらい待たされた経験はありませんか?

この「待たせる時間」は企業にとって致命的。顧客は“電話に出ない企業”を信頼しません。顧客の半数以上が「電話がつながらないと他社に切り替える」とする調査報告もあります。

コールセンターの構造的課題 ― 仕組みが“顧客体験”を損なう

ピーク時は話し中、夜間・休日は不在 ― 対応の空白時間

引き続き、コールセンターの課題について見ていきましょう。人間のオペレーターはシフト勤務のため、夜間・休日には対応ができないのが通常です。飲食店やクリニックのように営業時間外に予約が入る業種では、この対応空白がそのまま「売上の空白」になってしまいます。

AIなら24時間対応が可能ですが、人員体制ではどうしても限界があるのです。中には夜間対応をするコールセンターもありますがコストがその分高くなりますのでご注意ください。

平均待ち時間30秒超で離脱率35% ― 顧客は待てない時代へ

顧客は待ち時間が長いと離脱する傾向があり、一説では顧客の35%が待ち時間30秒超で離脱すると言われています。さらに、待ち時間が1分を超えると離脱率は約50%ほどになるとの推定もあります。いずれにせよ、「少しくらい待ってくれるだろう」はもはや通用しません。

「早くつながる」「感じがいい」だけでは選ばれない時代

近年では、顧客が企業に求めるのはスピード+正確さ+安心感です。「対応が速い」だけでは満足せず、「自分の話を理解してくれたかどうか」が重視される傾向にあります。この3要素をすべて同時に満たすのは、実は人間よりAIのほうが得意です。

AI電話の登場が変えた“対応の常識”

AIは24時間365日、待ち時間ゼロで応答

AI電話は、営業時間外でも自動で応答・記録・転送が可能です。夜間や休日でも問い合わせを逃さず、対応率100%に近い水準を実現します。人間のように休まないため、業種を問わず「機会損失ゼロ」が可能になります。

FAQ回答・予約受付・取次ぎを完全自動化

AI電話では「よくある質問」「予約変更」「伝言」などの一次対応を自動化できます。AI導入企業では社員の稼働時間が減少し、さらに、顧客満足度スコア(CSAT)の上昇と、同時に複数の効果を期待できます。

AIが得意な「一次対応」で人の時間を最大限に活かす

AI電話が一次受付を担うことで、スタッフは本来の業務に集中できます。どうしても人間の手が必要な電話だけ人間が対応すればいいのです。

空いた時間に人間は高付加業務に集中できます。AI電話は、単なる自動化ではなく、人の力を最大化する仕組みなのです。

では、結局どのように電話対応の仕組みを作っていけばいいのでしょうか。

AI電話×人のハイブリッド運用が最適解

AIが一次対応、人が感情対応 ― 分業で精度とスピードを両立

AI電話なら正確・高速・24時間対応が可能です。そのため、まずは全ての電話をAIで受けましょう。多くの電話はこの段階で解決できるはずです。

一方で「特殊なクレーム」など「感情的なフォローが必要な相談」だけ人が受ければいいのです。このハイブリッド構成が、最も効果的な顧客体験を生みます。

AIでログを自動記録 → 顧客対応を“可視化”

AIはすべての通話内容をテキスト化し、検索可能な形で記録します。これにより、「誰が・いつ・どんな対応をしたか」を正確に把握可能です。

問い合わせ内容を分析することで、現状のオペレーションのどこに問題があるのか分析することが可能ですし、仮にクレームなどが発生した場合でも通話記録が残っているので対応しやすいです。

通話記録という形でどんどんノウハウが貯まっていくため、問題の再発防止や社員教育にも役立ち、オペレーションの質が均一化されます。

まとめ ― 電話対応の主役は「オペレーター」から「AI」へ

“AIが人を奪う”のではなく、“AIが人を解放する”時代です。電話対応という繰り返し業務をAIに任せることで、スタッフはより人間的な仕事――「感情・創造・提案」に集中できるようになります。そういった意味でコールセンターのオペレーターよりもAIが優れている点は多くあると言えるでしょう。

AI電話は、単なるコスト削減ツールではなく、「顧客体験」と「経営効率」を同時に底上げする経営戦略ツールなのです。