「AIに仕事を奪われる」——そんな言葉を、SNSやニュースでよく見かけるようになりました。ChatGPTをはじめとする生成AIの登場によって、ライター・デザイナー・プログラマーなど、知的労働の領域にもAIが進出しています。

「自分の仕事もなくなるのでは…?」

「AIにできるなら、人がやる意味ってあるの?」

そう思って不安を感じている方も多いはずです。しかし、結論から言うと AIに仕事を「奪われても」大丈夫です。なぜなら、AIができる仕事と人間にしかできない仕事には、明確な違いがあるからです。

この記事では、AI時代に仕事がどう変化していくのか、そして「AIに取られない仕事」とは何かを、具体的に解説していきます。

また、別記事では事業経営で人間が検討して判断すべきトピックについて解説しています。よければそちらも合わせてお読みください。

AIが人の仕事を奪う時代は本当に来ているのか

ChatGPTや画像生成AIが登場して広がる「AI不安」

ChatGPTやMidjourneyなどの登場で、これまで人が担ってきた仕事の多くがAIに置き換えられつつあります。文章作成、画像生成、プログラミング、データ分析…。AIはすでに多くの分野で“代行者”として活躍中です。

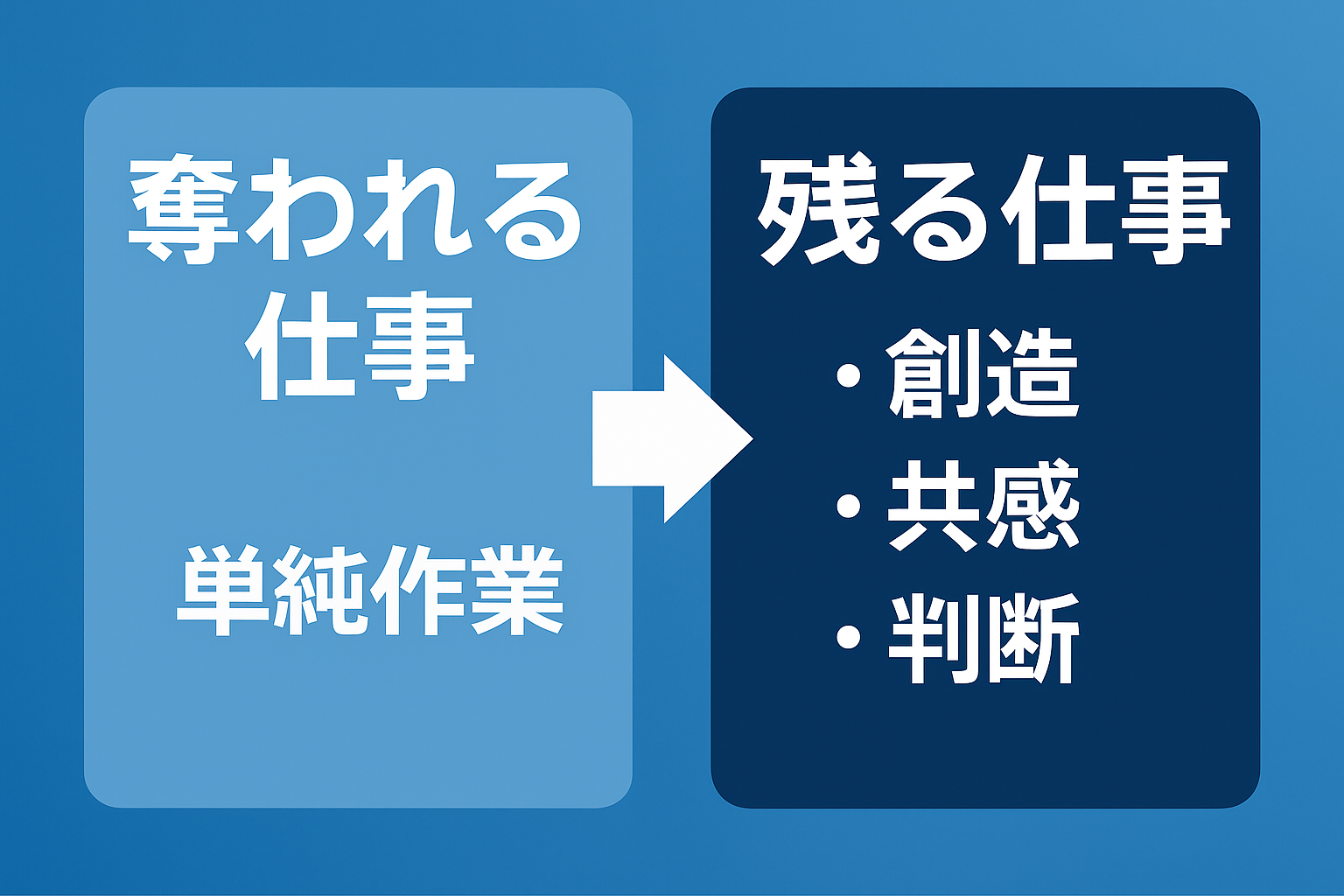

しかし、ここで重要なのは「AIがすべての仕事を奪うわけではない」という点です。AIは大量のデータをもとに「最適解を導く」ことは得意でも、「状況判断」や「感情理解」などの分野ではまだ限界があります。

AIが得意な仕事・苦手な仕事とは?

AIが得意なのは、次のような仕事です。

- データの整理・分析

- パターン認識(画像・音声)

- 定型的な文章作成やレポート作成

一方で、AIが苦手なのは次のような領域です。

- 感情を読み取るコミュニケーション

- 直感的な判断や倫理的判断

- 新しい発想や表現を生み出す創造的活動

分野によってはAIの方が秀でているものもあるのは事実ですが、同様に分野によっては人間の方がまだまだ優れているものもあります。

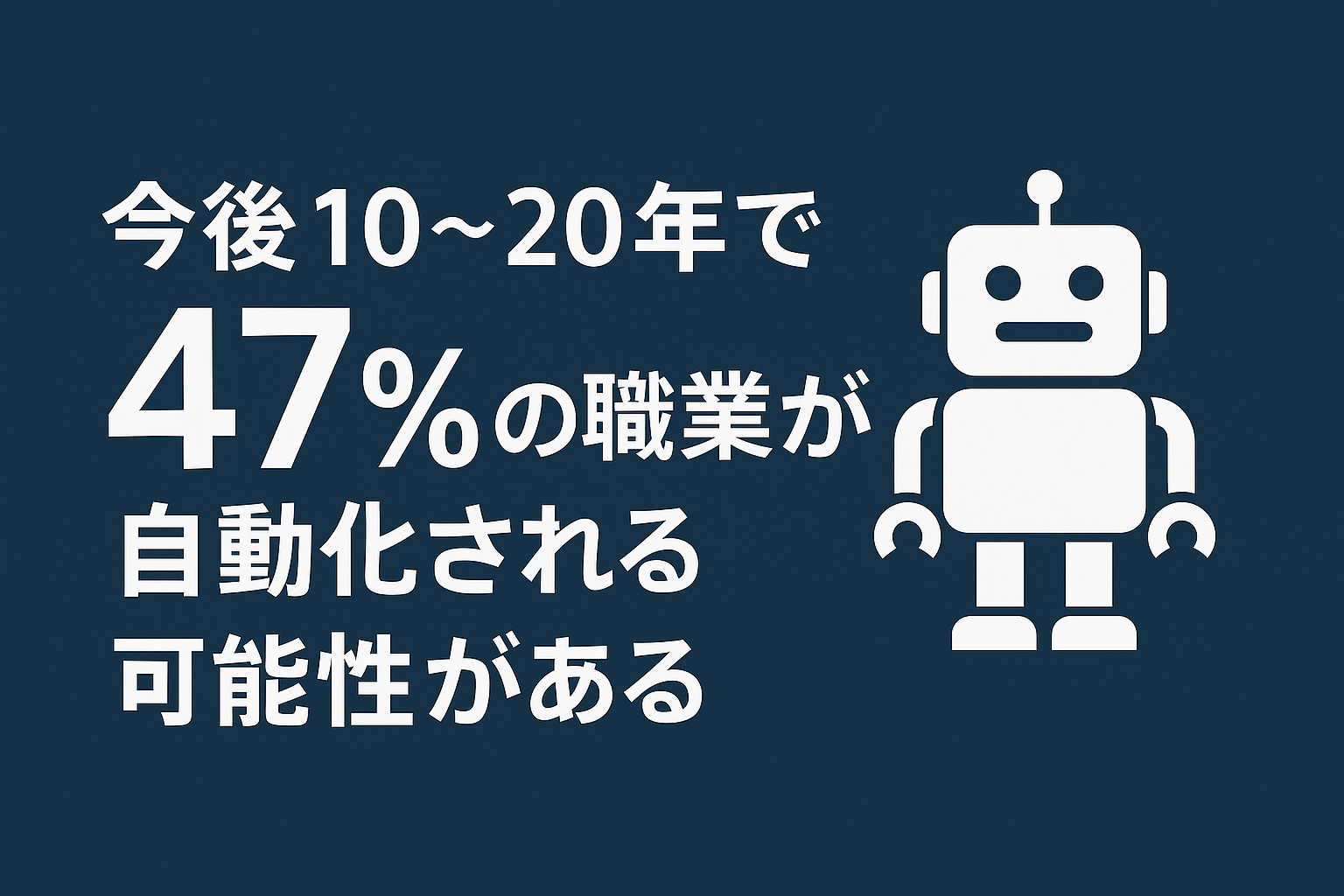

AIによって消える職業ランキングの実態

米オックスフォード大学の調査によれば、今後10〜20年で47%の職業が自動化される可能性があるとされています。この数字だけを聞くと恐ろしく感じますが、実際には「消える」のではなく「形を変える」仕事がほとんどです。

例えば、銀行の窓口業務は減っても、顧客アドバイザーや資産コンサルタントの仕事は増えています。つまり、AIは仕事を奪うのではなく、仕事の“定義”を変えているのです。

それでも「AIに奪われない仕事」が存在する理由

AIが苦手な“人間的な価値”とは?

AIは知識や情報を扱うことは得意ですが、「気持ちを察する」「相手に寄り添う」といった“人間的な価値”は生み出せません。

たとえば、カウンセリングや接客、教育、医療の現場では、相手の感情や空気を読み取りながら対応する力が必要です。ここにこそ、AIでは代替できない「人間の強み」があります。

「信頼」や「関係性」は機械では再現できない

人が人にお金を払う理由の一つは、“信頼”です。いくらAIが正確でも、「この人にお願いしたい」と思われる関係性を築けるのは人間だけです。

ビジネスにおいては、信頼が売上を生み出します。AIが作業を効率化する一方で、人は“信頼を生み出す役割”を担うようになっていくでしょう。

AI時代にこそ必要になる“判断力”と“感情知能(EQ)”

AIはデータから判断を下すことはできますが、「状況に応じた最適な判断」をするのは人間です。つまり、これからの時代に求められるのは判断力と感情知能(EQ)です。

同じ情報でも、相手や場面によって最適な対応は変わります。AIが提供する「情報の最適解」に対して、人が「人としての最適解」を選べるかどうか。そこに生き残る鍵があります。

AI時代に残る仕事3選 ― 人が本当に求められる領域とは

①「人の感情」に関わる仕事(医療・教育・接客・カウンセリング)

医師や看護師、教師、美容師、カウンセラー、接客業など、「人の気持ちを理解し、安心感を与える仕事」はAIでは代替できません。

美容師がAIに置き換えられないのは、技術だけでなく「人との関係性」を築いているからです。顧客の気分、表情、声色から最適な提案をする——これはAIが苦手な領域です。

②「創造と表現」を扱う仕事(デザイン・企画・ライティング)

AIは既存のデータを組み合わせることは得意ですが、「0から1を生み出す」創造性はまだ人間の独壇場です。

たとえば、ブランド戦略や広告コピーのように「人の心を動かす」仕事では、感情や文脈を読むセンスが求められます。AIには模倣できない“人の感性”が価値になります。

③「AIを使う側」に回る仕事(AI活用コンサル・運用職)

今後最も増えるのは「AIを使いこなす人材」です。AIをどう業務に組み込み、どう使えば効果が出るかを考える——この視点が重要です。

マーケティングやカスタマーサポートなど、多くの業種で「AI活用担当」が増えています。AIを恐れるのではなく、“AIを使う側に回る”ことが生き残りの鍵です。

AIと共存する働き方 ― “奪われない人材”の共通点

AIを使いこなすスキルを持つ

AIを敵視するのではなく、「味方にするスキル」を身につけることが重要です。たとえば、ChatGPTを活用して資料作成や文章生成を効率化できる人は、すでにAI時代の勝者です。

AIを使える人と使えない人の差は、1日1時間の生産性の違いから、1年で数百時間の差になります。AIの活用スキルは、今後すべての職種で“必須スキル”になるでしょう。

複数のスキルを掛け合わせる(スキルのハイブリッド化)

AIは専門職の一部を代替できますが、「複数スキルの掛け合わせ」はまだできません。「デザイン × マーケティング」や「営業 × AIツール活用」など、2つ以上の領域をつなげる人材は、どんな時代でも重宝されます。

AIが苦手な「人間らしい共感力」を磨く

AIが進化すればするほど、逆に「人間らしさ」の価値が高まります。話を丁寧に聞く、感情を察する、相手に寄り添う。

これらはAIに置き換えられない、人間だけのスキルです。

「AIに仕事を奪われる」と考えるのはもう古い?

AIは“人を置き換える存在”ではなく“拡張する存在”

AIは、人間を排除するための存在ではなく、人の能力を“拡張”するためのツールです。AIを使うことで、今まで時間がかかっていた仕事を短時間で終わらせ、より価値の高い業務に集中できるようになります。

AIと人間の役割分担が進む時代

たとえば、AIが文章を下書きし、人間がそれを編集する。AIがデータを分析し、人間が意思決定を下す。このように、AIと人間は“競合関係”ではなく“協働関係”にあります。

AIを正しく使いこなす人は、AIに仕事を奪われるどころか、AIを活かしてチャンスを掴む人になります。

“AIに奪われる人”ではなく“AIを味方につける人”へ

「AIに奪われる」人の特徴は、変化を拒む人。「AIを味方につける」人は、変化を学び、適応し続ける人です。

AIができることを理解し、それを自分の仕事にどう活かすかを考える——この姿勢こそが、AI時代を生き抜く最大の武器になります。

まとめ ― AIに仕事を奪われない人になるために

AIの進化は止まりません。しかし、その変化を恐れる必要はありません。AIに仕事を奪われる人もいれば、AIによってチャンスを広げる人もいる。その違いを分けるのは、「AIをどう捉えるか」です。

- AIを恐れるのではなく、使いこなす。

- AIに頼るのではなく、AIと共に成長する。

- “人間らしさ”を磨くことが、AI時代の最大の差別化になる。

AIは脅威ではなく、あなたを“拡張するパートナー”です。これからの時代、AIを味方につけて、自分の可能性を最大化していきましょう。

SmaBellでは業務を効率化するAI電話対応予約サービスを提供しています。電話対応にお悩みの方はぜひチェックしてみて下さい。