職場で、理不尽な電話に心をすり減らした経験はありませんか?

「何度も同じことを言っているのに納得してもらえない」

「怒鳴り声で謝罪を強要される」

「電話が終わらず業務が止まってしまう」

――そんなカスタマーハラスメント(カスハラ)電話は、近年どの業界でも深刻化しています。

カスハラ被害を経験した企業は数多く、「電話によるもの」が多いと言われています。つまり、電話対応は「顧客満足の最前線」であると同時に、「従業員を守るための防波堤」でもあるのです。

ここでは、実際の現場で使えるカスハラ電話対策マニュアルとして、「典型パターン」「切り方」「法的・組織的な守り方」までを事例付きでわかりやすく解説します。

電話対応についての不安解消は他の記事でも解説していますのでよければそちらもご一緒にお読みください。

なぜ“カスハラ電話”が増えているのか

SNS時代の“クレーム拡散リスク”が生んだ過剰対応文化

近年、企業がSNSや口コミサイトで評価される時代になり、「クレーム=炎上リスク」という構図ができてしまいました。その結果、現場スタッフは「少しでも波風を立てないように」と過剰に対応してしまう傾向があります。

しかし、その“弱腰対応”が一部の悪質クレーマーを増長させ、「強く言えば思い通りになる」という誤った学習を生んでしまうのです。

「お客様は神様」意識の残存が現場を苦しめる理由

日本では「お客様は神様」という価値観が根強く残っています。もちろん顧客を大切にする姿勢は重要ですが、過度に神格化してしまうと、従業員が精神的に追い詰められてしまうのです。

特に電話対応では、顔が見えない分、顧客の一方的な感情がぶつけられやすく、従業員が「理不尽な暴言を受けても我慢すべき」と思い込みがちです。

電話対応の匿名性が“言葉の暴力”を助長する

カスハラ電話が増える背景には「匿名性」もあります。電話では相手の顔が見えないため、普段は言わないような暴言を口にしてしまう人が一定数存在します。

“業務妨害目的の暴言・脅迫”は増加傾向にあると言われていますが、これはSNSや電話といった“匿名コミュニケーション”が引き金となっていると分析されています。

次に、実際にどのような電話が「カスハラ」に該当するのか、典型的なパターンを見ていきましょう。

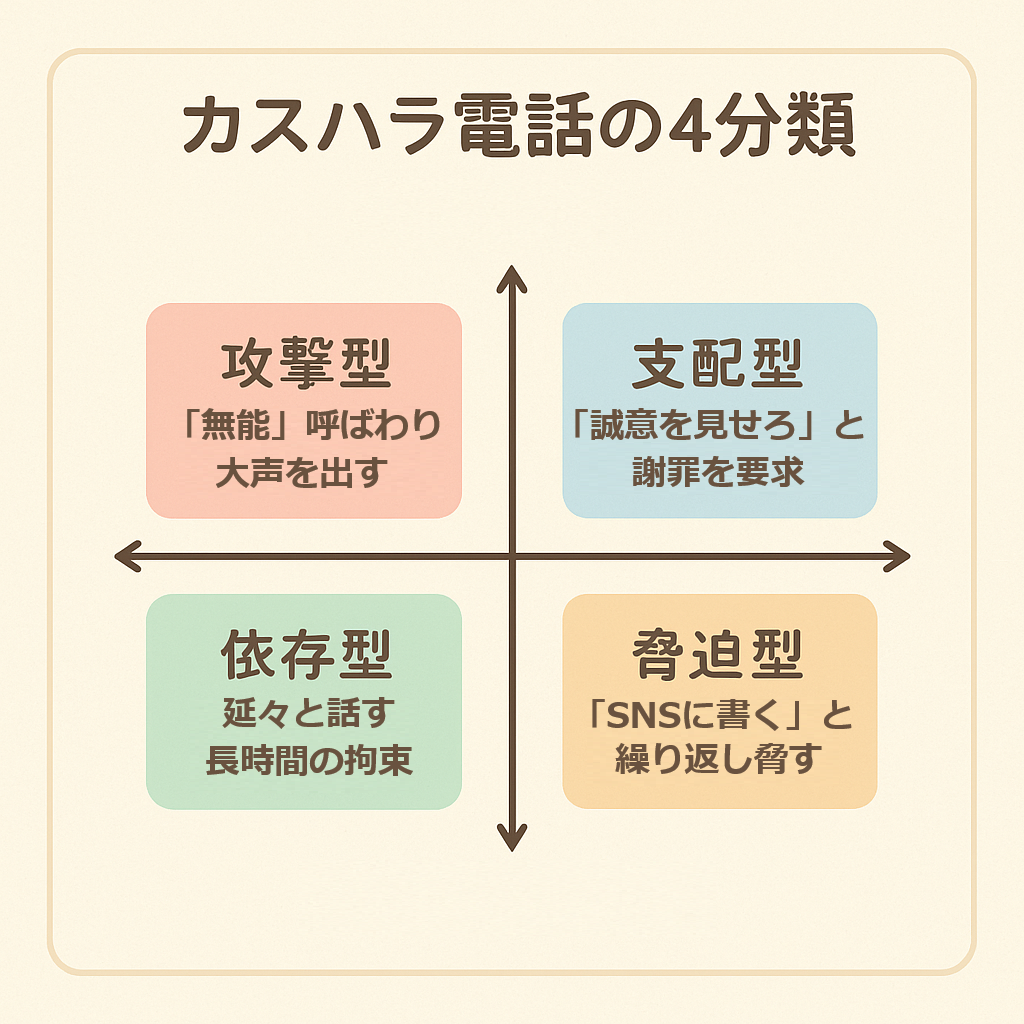

カスハラ電話の典型パターンを知る

「威圧・怒鳴り声・人格否定」を繰り返す攻撃型タイプ

もっとも精神的ダメージが大きいのがこのタイプ。「無能だ」「教育がなっていない」といった人格攻撃を繰り返すケースでは、すぐに録音・上司共有が必須です。

感情的な応酬を避け、「内容を確認のうえ、後ほど折り返します」と冷静に会話を終える勇気が求められます。

謝罪を繰り返し求める支配型タイプ

「とにかく謝れ」「誠意を見せろ」など、延々と謝罪を強要するケースです。このタイプは“心理的支配”を目的としており、相手の反応を見て満足感を得ようとします。

表面的に謝っても終わらないため、毅然とした対応と「一定の線引き」が必要です。

長時間拘束してくる依存型タイプ

一見穏やかな口調でも、30分以上話を続けて業務を妨げる“拘束型クレーマー”も存在します。電話を切れない心理を利用して、従業員の時間と精神を奪う典型例です。

10分を超える場合は上司への引き継ぎを明示し、通話を終了する判断基準を持ちましょう。

SNS投稿や通報をちらつかせる脅迫型タイプ

「SNSに書くぞ」「マスコミに言うぞ」などと脅すケースも増えています。このタイプに過剰反応すると、逆に相手を勢いづかせる危険があります。「恐れ入りますが、そのような場合は弊社代表窓口で正式に対応いたします」と、組織の対応ルートを提示して距離を取るのが鉄則です。

ここからは、こうしたカスハラ電話に対して、どのように「冷静かつ安全に」対応すべきかを解説します。

電話対応での“正しい距離感”を取る方法

最初の3分で「境界線」を明確にする

カスハラ電話では、最初の3分が勝負です。ここで“対応できる範囲”を明確にしないと、相手の要求がどんどんエスカレートしてしまいます。

「確認のうえ折り返しご連絡します」

「社内で共有のうえ対応いたします」

このように、一対一で抱え込まない姿勢を示すことで、相手の支配的な発言を封じることができます。

録音・記録を前提に冷静な対応を

電話は証拠が残りにくいコミュニケーション手段です。だからこそ、「通話録音」や「対応メモ」を常に意識することが大切です。録音されていると分かれば、相手も暴言を控える傾向があります。

「申し訳ございません」より「確認いたします」で受け止める

“とりあえず謝る”対応は一見無難に見えますが、相手の要求を正当化するリスクがあります。事実関係を確認できないままの謝罪は、「非を認めた」と誤解されることも。まずは「確認いたします」「担当部署と連携のうえで対応します」と、冷静に受け止める姿勢を見せましょう。こうした対応をとることで、相手の「攻撃の矛先」を冷静にそらすことができます。

次に、実際にどのような流れで通話を“終了”させるべきかを具体的に見ていきます。

カスハラ電話を安全に終了させる具体的手順

「警告 → 打ち切り宣言 → 終話」の流れを守る

会話がエスカレートしてきたら、「このままではお話を続けられません」と1回目の警告を出します。改善が見られなければ、「これ以上の暴言が続く場合、通話を終了します」と打ち切り宣言。それでも改善されない場合は、「本件についてはこれで失礼いたします」と冷静に終話します。

これは感情的に“切る”のではなく、手順を踏んで正当に切るための方法です。

「今後の連絡は書面でお願いします」で会話を打ち切る方法

電話では終わらない場合、「今後のやり取りはメールまたは書面でお願いします」と伝えるのも効果的です。企業として正式な対応ルートを提示することで、相手の感情的な要求を抑えられます。また、書面対応に切り替えることで証拠が残るという安心感も生まれます。

「暴言・脅迫」がある場合は録音データを警察・弁護士へ共有

暴言や脅迫が明確な場合は、すぐに上司・法務部門・顧問弁護士に共有しましょう。企業として“対応方針を統一する”ことで、従業員を孤立させず守ることができます。

従業員を守るための社内体制づくり

対応マニュアルとトークスクリプトを全員で共有

「誰が出ても同じ対応ができる」状態が理想です。そのためには、対応ルール・トーク例・判断基準を明文化し、全員で共有しておくことが重要です。例えば、「謝罪は1回まで」「10分を超えたら上司に引き継ぐ」など、ルールを可視化するだけでも現場の安心感は格段に上がります。

録音・記録ツールの導入で“守られる職場”を作る

AI音声録音システムやクラウド通話記録などを導入すれば、万一の際に“証拠”として機能します。また、後で内容を共有・分析できるため、再発防止策の立案にもつながります。

メンタルケアと上司の即時フォロー体制が鍵

カスハラ被害にあったスタッフを放置することは厳禁です。即時に上司がフォローし、感情の共有や必要に応じた休息を取らせること。この“心理的安全性”の担保こそが、長期的な離職防止に直結します。

AI電話が“カスハラ防止策”になる理由

AIが一次対応することで、従業員のストレスを軽減

AI電話を導入すると、初期の問い合わせやクレーム対応をAIが受けるため、人が受けるのは「本当に対応が必要な通話」だけになります。これにより、スタッフのストレスは大幅に軽減されます。

すべての通話をログ化し、エビデンスとして残せる

AI電話は通話内容をテキスト化・保存できるため、後から「どんな発言があったのか」を正確に確認できます。法的トラブルに発展した際にも強力なエビデンスになります。

【実際の事例】カスハラ電話を“適切に切った”成功ケース

理不尽な要求を「社内ルール」で明確に断った例

あるクリニックでは、患者からの過度な要求に悩まされていました。そこで「一度の謝罪で終わらない場合は終話する」というルールを設定。これにより、長時間通話を大幅に減らすことに成功しました。

「AI電話」導入で暴言電話に対応した企業の事例

飲食業チェーンでは、AI一次対応を導入したことで、スタッフが直接受けるカスハラ電話が激減。AIが自動処理することで、現場のストレスを根本的に削減しました。

「録音しています」の一言でトラブルが減った現場

ある不動産会社では、対応冒頭に「通話は録音させていただいております」と伝えるルールを採用。その結果、苦情電話の件数が大幅に減少。人は「見られている」「記録されている」と分かると、自然と態度を改めるものです。

まとめ ― 「我慢」よりも「仕組み」で守る時代へ

カスハラ電話は、従業員が我慢して解決できる問題ではありません。必要なのは、「切ってもいい」ルールと「守ってくれる」仕組みです。企業が従業員を守る姿勢を示すことこそ、最終的には顧客満足にもつながります。

AIとマニュアルを組み合わせることで、「安心して働ける電話対応環境」を実現しましょう。