「代表番号を導入すれば、電話がまとまって便利だろう」と考えて導入したのに――その後、現場から「毎日、取次ばかりで本来の仕事が進まない」「営業電話・間違い電話の対応が膨大でストレスが大きい」「担当者に電話が集中して疲弊している」という声が出ていませんか?

特に中小規模企業やスタッフ数の少ない事業所では、“代表電話=便利”という期待が逆に“電話対応の負担”を増やしてしまうこともあります。

そこで本記事では、「代表電話とは何か」「直通電話との違いは何か」を整理しつつ、なぜ代表電話だけでは電話の取次業務や営業電話対応が解消されないのかを解説します。そして、最新の「AI電話」を導入することで、代表電話機能を果たしながら取次や営業電話の対応負荷も劇的に軽減できるという新たな運用方法をご紹介します。

また、別記事ではIVRや電話転送について解説していますのでよければそちらも一緒にお読みください。

「代表電話」の現実:便利なようで非効率なワナ

代表電話とは?企業の“顔”としての役割

企業や店舗における「代表電話」とは、文字どおり“代表番号”として、社内のどこかに物理的に設置された複数の直通番号ではなく、一本の電話番号で全体の窓口機能を果たすものです。「問い合わせや予約、営業などすべてこの番号へ」という運用にすることで、外部に対しての印象を統一できます。

お客様には「迷わない窓口」「信頼できる番号」というイメージを与えやすく、ブランド価値にもつながります。しかしながら、この“代表番号=一本化”という方式には、見えない落とし穴があります。

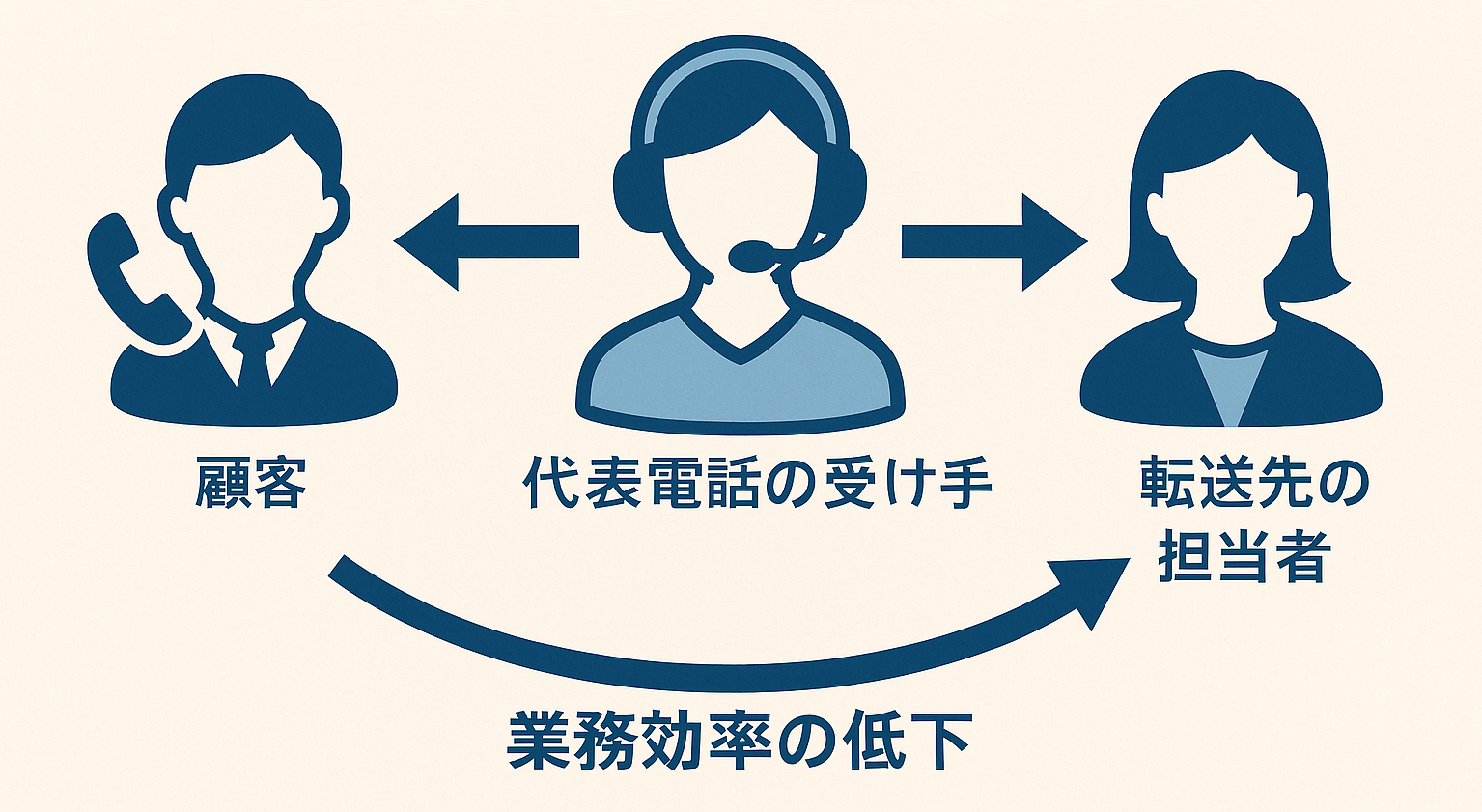

一見便利でも現場では非効率?取次地獄と時間ロス

代表番号を導入することで、社内的には「どの部門にかければよいか迷わせない」と思われがちですが、現場の実態はそう甘くありません。例えば、電話がかかってきたら受付担当者がまず代表番号で受電し、「○課につなぎます」「〇〇担当にお替わりします」といった取次作業が発生します。

代表電話の受け手・転送先の担当者・電話をかけてきた顧客、三者のやり取りが生まれ、業務効率が低下します。さらに、営業電話や迷惑電話が混在すると、取次業務の比重が高まり、実際の顧客対応や業務遂行が後回しになってしまうこともあるのです。

営業電話・間違い電話の対応に追われる現場の実態

代表番号一本に集めるメリットのひとつとして「電話の集中管理」がありますが、反面デメリットとして「迷惑・営業電話の混在」が挙げられます。営業電話対応や間違い電話をちゃんと受けてしまうことで、スタッフの時間が浪費され、顧客満足度を下げるリスクにもなります。

このような多くの無駄な電話の対応で、本来のお客様を待たせてしまうようでは本末転倒です。次の章では、なぜ「直通電話」との違いがこのようなワナを生むのかを整理していきましょう。

「直通電話」との違い:なぜ代表電話が手間を生むのか

担当者につながるまでに時間がかかる構造的な問題

直通電話の場合、担当者が決まっていて直接つながるケースが多いです。「〇〇担当の直通です」という番号を公表していれば、お客様も迷わず担当者へ連絡できます。その反面、代表電話は「どこかに回される」構造なので、たとえば代表電話 → 取次 → 担当者という流れが発生しやすくなります。つまり、電話がたらい回しになったり、転送待ちや折り返しが発生したりして、結果として時間がかかり、顧客の離脱リスクが上がるのです。

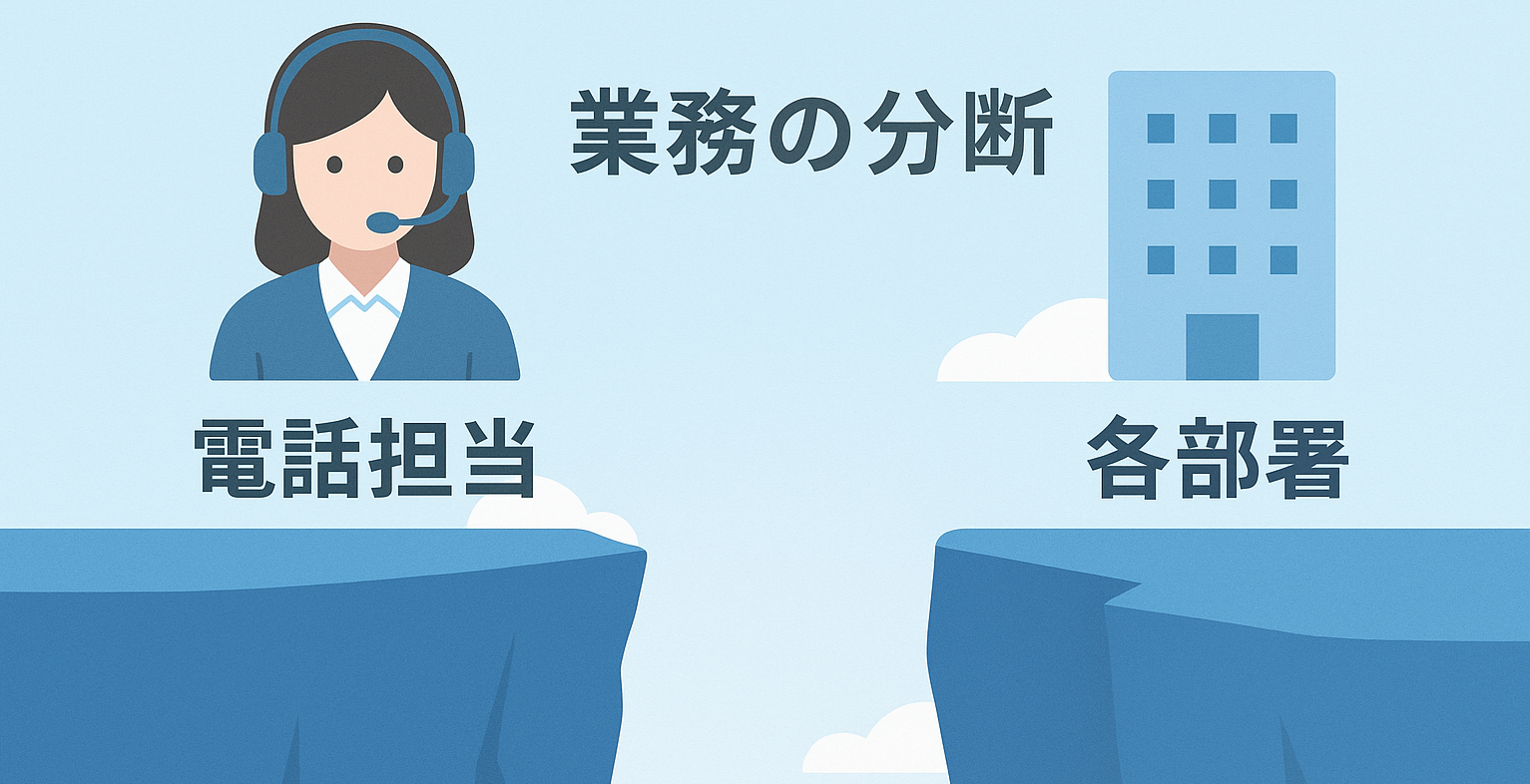

代表電話の仕組みが“業務の分断”を生む理由

代表番号を一本化するという仕組み自体が、「電話応対=別部署の仕事」という構造を生みがちです。受付が電話を取ってから担当部署に振るという流れでは、伝言の精度も下がります。また、電話を取った後で転送中に「少々お待ちください」とまた待たせることになり、顧客は「たらい回しにされた」と感じてしまいます。その結果、顧客満足度が低下し、ブランドイメージにも悪影響を及ぼします。

小規模事業者ほど代表電話化の弊害が大きい

特にスタッフ数が限られた小規模事業者では、代表番号一本化は「応答漏れ」「担当集中」「電話対応の属人化」といった問題を抱えやすくなります。たとえば直通番号を複数用意せず代表番号の一本で運用した場合、担当スタッフが休んだり外出したりしたときに対応が止まってしまいます。結果として電話取次や折り返しが増えてしまい、代表番号導入の意義が反転してしまうこともあります。

このような代表電話の落とし穴を理解したうえで、次の章では「電話取次の無駄」がどのように生産性を下げているのかを詳しく見ていきます。

電話取次の“ムダ”が生産性を下げる

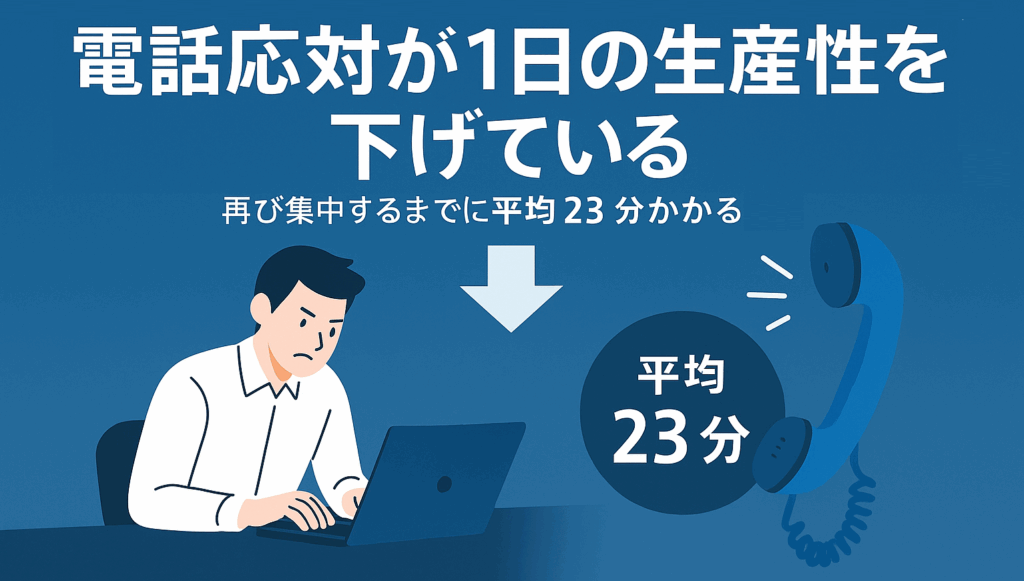

1本の電話で業務が止まる ― 集中力の喪失時間は平均23分

電話応対は、受け答えそのものだけでなく、発信/転送/折り返しなど多くの付帯作業を伴います。たとえば、集中している最中に電話が入ると、作業が中断され、再び集中状態になるまでに平均23分かかるという調査もあります。これは、電話を取ること自体が“時間のロス”であることを強く示しています。

電話を取る人・回す人・待つ人、全員の時間が失われる

代表番号を通す運用では、受付スタッフや電話代行、担当者、折り返し時の顧客――全員が“待ち”“転送”“確認”という時間を消費します。こうした時間を合算すると、実質的な生産性低下は想像以上に大きくなります。しかもこの時間は「売上を生む作業」には使われておらず、純粋な“コスト時間”という位置づけです。

営業電話の比率は全体の約25%:企業の“ノイズコスト”とは

電話の中には、実は営業や勧誘の電話も混ざっており、それらが取次・対応用の時間を奪っています。たとえば、営業電話が全体の25%を占めていたという調査もあり、それだけ無駄な電話対応が企業の時間と信頼を消費しているのです。ムダな電話を減らして、むしろ“顧客からの本質的な問い合わせ”に集中できる体制を作ることが、効率化の鍵となります。

このように、代表電話運用においては“取次”という構造自体が時間と機会を浪費してしまう可能性があります。では、こうした構造をどう変えればよいのでしょうか。次章では、最新技術である「AI電話」の登場に注目します。

AI電話で代表電話の“再定義”を

AI電話なら代表電話1本で自動振り分けが可能

AI電話を導入すると、代表番号を一本にしながらも、問い合わせ内容や発信元に応じて「自動振り分け」が可能になります。たとえば「営業電話」「予約」「クレーム」「一般問い合わせ」をAIが分類し、適切な担当者へつなぐ仕組みです。これにより、電話を受けた人が「どこへ回すか」を考える必要がなくなり、取次業務そのものを大幅にカットできます。

担当部署・担当者を自動で特定して転送

AI電話は、発信元番号・話し言葉・用件キーワードなどをもとに、最適な担当者を自動で判定します。たとえば「見積もり」「料金」を含む話し方なら営業担当者に、「修理」「故障」といったキーワードを含むなら技術部へ、といった振り分けが可能です。これにより「担当者につながるまで時間がかかる」というストレスが解消され、応答スピードも格段に改善されます。

営業・勧誘・迷惑電話は自動でシャットアウト

AI電話では、いわゆる“迷惑電話”や“営業電話”のパターンを予め登録し、自動で応答制限・転送拒否・録音対応を行うことができます。これにより、代表電話番号を一本に集約しても、現場が無駄な電話に振り回されない構造が実現可能です。

次章では、AI電話の導入によってどのような実効効果が得られるのかを、具体的に見ていきます。

代表電話×AIの導入効果:もう“取次”はいらない

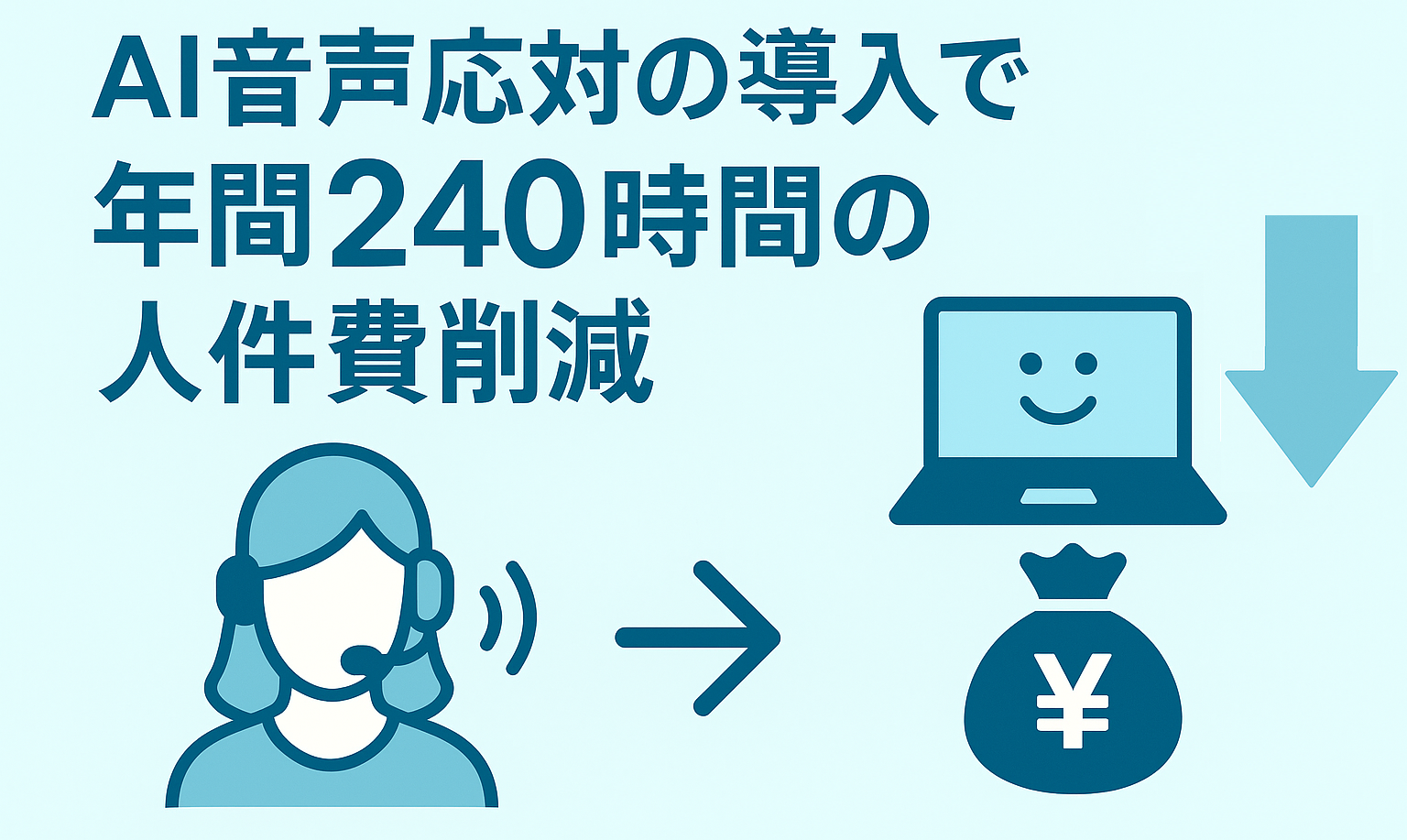

年間240時間の取次業務を削減

AI電話によって仮に1日1時間、業務削減できるのであれば、月20時間、年間で約240時間もの時間を削減できることになります。たとえば、取次に要していた「受電→要件確認→担当転送」の流れをAIが担うことで、スタッフは本来の対応(相談、提案、フォロー)に集中できます。

応答率100%、取りこぼしゼロ

人が対応している限り、「話し中」「転送ミス」「折り返し忘れ」といった取りこぼしのリスクがあります。一方、AI電話を導入すると24時間365日体制が可能になり、応答率や受電漏れがほぼゼロになります。これにより、顧客満足度の低下要因を根本から断つことが可能です。

営業電話を自動判別し、社員の集中時間を守る

AI電話が迷惑電話・営業電話を自動判別して対応を分けてくれることで、社員は“本当に対応すべき電話”に集中できます。結果として、取次や雑務に追われる時間を削減し、「担当者自身が売上や顧客体験向上につながる時間」を増やすことが可能となります。

次章では、実際の導入事例を交えてご紹介します。

導入事例:AI電話で代表電話の運用を刷新した企業の声

IT企業A社:「取次コストがゼロになり、対応スピードが2倍に」

あるIT企業では、代表番号にかかってくる問い合わせをAI電話に一本化。取次にかかっていた時間や人件費を削減し、担当者につながるまでの時間が従来の平均40秒から約20秒に短縮されました。これにより顧客満足度の調査も上昇傾向に転じています。

医療機関B院:「受付の負担が激減、患者対応に集中できるように」

クリニック規模の医療機関では、代表番号をAI電話へ転送し、問合せ内容・緊急性・患者属性をAIが判別。受付スタッフの電話対応時間が月あたり約35時間減少し、その分を来院された患者様のフォローや説明に充てられるようになりました。

飲食チェーンC社:「営業時間外の予約も逃さず受けられるように」

飲食チェーンでは、代表番号を24時間AI電話対応に設定し、時間外の予約・問い合わせを自動受付。結果、夜間・休日の予約数が前年比+18%となり、従業員の深夜残業も削減されました。

これらの事例から明らかなのは、代表電話=一本化だけでは不十分であり、AIを組み合わせた運用こそが真の改善策であるということです。では、導入のハードルは高いのでしょうか?次章で導入の流れとポイントを整理します。

導入はかんたん!今の番号のままAI化できる

電話転送設定だけでOK ― 機器交換や回線工事は不要

近年のAI電話サービスは、既存の代表番号をそのまま利用して転送設定を変更するだけで導入可能なものもあります。新たな回線契約や機器設置が不要で、短期間・低コストでスタートできるため、直通電話との違いや代表電話の再設計を検討中の経営者にも非常に導入しやすいです。

月1万円台から導入できるコストパフォーマンス

多数のサービスが月額1万円台から利用可能であり、人を一人追加で雇うコストと比較すると圧倒的なコストパフォーマンスを誇ります。特に土日・夜間対応が必要な代表番号運用の場合、人員配置やシフト管理にかかるコストが一気に軽減できます。

操作不要・トークも自動 ― “放っておける代表電話”へ

AI電話は応答メッセージのテンプレートや振り分けルールを設定しておけば、あとは自動で運用可能。担当者が関与しない初期対応をAIに任せることで、オペレーターや取次業務を最小限にできます。これにより「代表電話一本でも、現場を止めずに対応できる」体制が実現します。

まとめ:代表電話のストレスを“ゼロ”に

人が電話を取らなくていい時代へ

これまで「代表電話=人の受付」が前提でしたが、AI電話という選択肢が登場したことで、電話応対における“人の負担”を大きく軽減できます。

電話応対をAIに任せ、人は「本来の仕事」に集中する

取次業務・雑務・営業電話対応から解放されたスタッフは、顧客対応・企画・サービス改善といった“付加価値の高い業務”に時間を割けるようになります。

AI電話が企業の“新しい受付”になる

代表電話を一本化するだけでは解決しません。AIを組み合わせることで、取次・迷惑電話・対応漏れという三大課題を一気にクリアできます。そして、それが「電話対応=ブランド価値」「電話対応=顧客接点」という認識を経営レベルで変える第一歩になるのです。